La vinculación de Ceuta con la Península Ibérica arranca de lejos. Eso, al menos, parece desprenderse de la interesante tesis doctoral presentada por Eduardo Vijande Vila ante la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. La investigación, calificada con sobresaliente ‘cum laude’, lleva por título: ‘Formaciones sociales tribales en la región histórica del Estrecho de Gibraltar (del VI al IV milenio antes de nuestra era). Los ejemplos de la Cueva de Benzú (Ceuta) y el asentamiento de Campo de Hockey (San Fernando, Cádiz). Comparación entre dos orillas’.

Según ha documentado Vijande, investigador del Instituto de Estudios Ceutíes y miembro del Proyecto Benzú desde 2002, hace ya miles de años los habitantes de estas tierras interactuaban con sus pares de la orilla norte del Estrecho.

|

| La Cueva de Benzú, punto de referencia en esta tesis. |

Objeto de discusión entre la comunidad científica desde hace mucho tiempo, estas relaciones han quedado demostradas con el minucioso trabajo del prehistoriador. Para ello, fue necesario desarrollar una labor descriptiva muy completa de todos los objetos arqueológicos hallados en la Cueva; así como elaborar un detallado estudio espacial y una valoración socioeconómica de las tribus asentadas allí donde el Mediterráneo termina dando paso al océano.

En palabras del codirector de la tesis, José Ramos Muñoz, profesor titular de Prehistoria en el campus gaditano y recién investido catedrático, “el objetivo de la tesis era enmarcar la Cueva de Benzú en los ámbitos mediterráneo y atlántico.”

- El proyecto pone de manifiesto la existencia de redes de circulación y contactos entre ambas orillas del Estrecho.

Ramos afirma que el estudio pone de manifiesto “el peso de la ganadería y la agricultura en la región durante la antigüedad; así como la existencia de redes de circulación y contactos entre ambas orillas desde muy atrás. Encontramos similitudes evidentes en los modos de vida y de trabajo.”

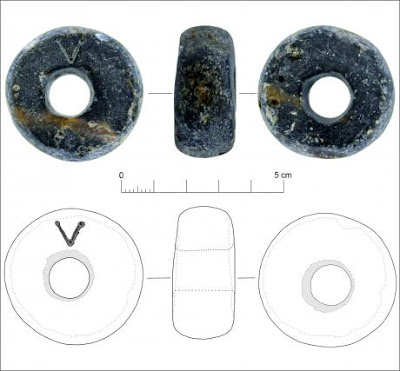

Estos vínculos transmarítimos se evidencian, a juicio del catedrático, en que “hay una serie de objetos decorativos que enmarcan estas relaciones, más elementos tecnológicos y arqueológicos que indican similitudes tanto de técnica como de estilo. Claramente hubo contacto y relaciones”, concluye.

Por otro lado, probadas estas relaciones se demuestra que en la época neolítica los pueblos del Estrecho disponían de medios de transporte marítimos que les permitían desplazarse de Europa a África, y viceversa.

Por su parte, el doctorado Vijande compartió con El Faro de Ceuta sus sentimientos: “La verdad es que antes de presentar la tesis me sentía bastante nervioso, estuve así toda la semana. Aunque uno esté acostumbrado a exponer, el hecho de enfrentarte a un tribunal crea de ansiedad”, aseguró.

Una vez presentada la tesis, el estudioso asegura encontrarse “muy tranquilo. Tras más de cuatro años de trabajo, siento la satisfacción del deber cumplido, sobretodo por aquellos que me ayudaron todo este tiempo”, confesó el reciente doctor.

Tesis del ‘Proyecto Benzú’ becada por el Instituto de Estudios Ceutíes

Dos instituciones tienen sobrados motivos para estar satisfechas con el éxito de la investigación presentada.

Por un lado, el ‘Proyecto Benzú’, que ve concluir con la de Vijande su primera tesis doctoral. El proyecto está compuesto por un equipo de investigadores de la Universidad de Cádiz codirigidos por el catedrático José Ramos, el profesor titular Darío Bernal Casasola y el propio Vijande. Además, participan diez voluntarios. Juntos consiguieron cerrar la primera capa de la prospección arqueológica el pasado noviembre.

Pero parte del mérito corresponde al Instituto de Estudios Ceutíes (IEC), quien apostó fuerte soportando económicamente el doctorado durante más de cuatro años.

Vijande sólo tiene buenas palabras para la labor del IEC: “Les estoy especialmente agradecido. Es una gran institutión para la cultura y la investigación en Ceuta, con ellos la ciudad está ganando en conocimiento. Es más -continuó-, pocas ciudades cuentan con centros de ese calibre”.

Los directores del proyecto y el Instituto trabajan para generar una publicación a partir de la tesis. Tendría formato libro y constaría de unas 250 o 300 páginas (el trabajo original supera las 500). Así, se pretende acercar la información recogida a la comunidad científica y a la ciudadanía ceutí.

Una investigación exhaustiva calificada con el ‘cum laude’

La tesis de Vijande mereció la máxima calificación: sobresaliente cum laude por unanimidad con opción a premio extraordinario.

Según el codirector del proyecto, el catedrático José Ramos, esta distinción a Vijande resalta aun más al haber sido concedida por un tribunal muy experto: como presidente, Olwaldo Arteaga, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Sevilla; de secretario, Salvador Domínguez Bella, profesor titular de Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de Cádiz. A ellos hay que sumar los vocales: Manuel González Morales, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Cantabria; Carmen Olaria Puyoles, catedrática de Prehistoria en la Universidad de Castellón; y Dimas Martín Socas, prehistoriador de la Universidad de La Laguna.